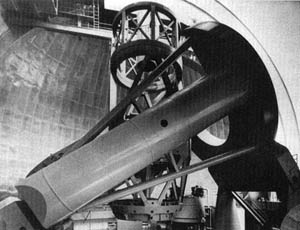

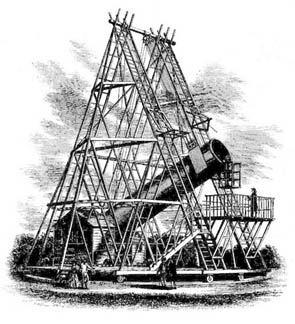

●星雲・星団を見ていると、もっと明るくはっきりと見てみたいと思うようになる。昔であれば、屈折は口径が6cm、反射は10cmがアマチュアの標準であった。それが今では、屈折は10cm、反射は20cmが標準と言える。自宅には20cm反射があるが、慣れてくるとしだいに物足りなさを感じてくる。星の世界に入っていくほどこのことを痛切に感じる。望遠鏡の性能は口径が大きいほど多くの光を集めてくれるし、細かな所まではっきりと見せてくれる。 アメリカのヤーキース天文台の1m屈折、ウィルソン山天文台の2.5m反射、パロマ山天文台の5m反射などを手がけたジョージ・エラリー・ヘール(George Ellery Hale ,1868年-1938年)は大口径望遠鏡製作に意欲を燃やした一人である。遠くの宇宙を眺めることはそれだけ昔の宇宙の姿を見ることになる。宇宙の起源を探ろうとすれば、過去の宇宙を眺める必要がある。口径が大きいほど遠くそして昔の宇宙を見ることができる。見る空間を広げることは見る時間を広げることに繋がる。これも光が有限の速度を持っていることからくる。観測者はそのため、大口径望遠鏡を欲しがるのだ。この欲望には際限がないが、制作上の制限もある。地球上では重力がその妨げとなる。何トンにもなる大きな望遠鏡を支える架台も巨大化を強いられる。そこに自ずと限界が生じるのだ。限界を超えるためには、宇宙空間の無重力を利用する必要がある。ハッブル望遠鏡はそんな意味合いを持った望遠鏡と言える。いかに大きな望遠鏡と言えども大気の海の底から覗く宇宙は大気のゆらぎで常に小刻みに揺らされている。これが観測の限界を作り出している。大気の揺らぎが無い宇宙空間が望まれるのもこれに一因がある。そうは言ってもアマチュアのレベルではそんなことは夢のまた夢の世界である。せめて20cmを30cm、40cmというところが精一杯のところだろう。それでもCCDなどの観測装置を使うと肉眼では見えないものも蓄積して明るく見せてくれるのでそれなりの威力がある。大口径望遠鏡ほど見える視界が狭いのが普通だ。アマチュアが狙うのは広視界望遠鏡の世界と言える。そのため新星や小惑星、彗星の発見といったことはアマチュアの活躍できる場である。アマチュア天文家で大望遠鏡を作ったフリードリッヒ・ウィリアム・ハーシェル(Friedrich Wilhelm Herschel,1738年-1822年)は理想のアマチュアと言えるかもしれない。星雲や星団の世界に魅せられた音楽家でもある。彼が作った最大の望遠鏡は右上図の口径48インチ(1.2m)長さ40フィート(12m)のものだったが、これを操作するためには二人の人間が助手につく必要があった。 ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei,1564年-1642年)が空に望遠鏡を向けたとき口径は3〜4cmというものだった。もっと光を!この言葉はこのときから始まったといえるだろう。  パロマー山天文台の5m反射望遠鏡 |

ハーシェルの反射望遠鏡 ガリレオの屈折望遠鏡 |

| 記2006/5/19 |