|

ひときわ赤く輝く星「火星」。地球の外側を回る第4惑星は昔から人々の注目をあびてきた。赤い色からは血のイメージが強く、戦争や災いの象徴的なものと見られてきた。遠く古代ギリシャ時代には、「戦いの神アレス」、ローマ時代には「戦いの神マルス」として登場してくる。アレスは、ギリシャ神話で登場する天の神「ゼウス」とその妻ヘーラとの間に生まれた子供である。アレスは長じてから愛の女神アフロディティの間に二人の子をもうける。フォボスとダイモスである。火星の二つの衛星には奇しくもこの名前がつけられている。

火星の観測は、まずその位置を16年間にわたって観測したデンマークの天文学者ティコ・ブラーエ(1546〜1601)に始まるだろう。このデータを元にして、ケプラー(1571〜1630)は後に「ケプラーの法則」を発見することになる。

1636年、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイ(1564〜1642)は手製の小さな望遠鏡で、火星の表面に模様らしきものを認めている。 1659年には、オランダのホイヘンスが、大シルチスと呼ばれている三角形状の黒い模様を見つけ、それが約1日の周期で現れることを発見している(右図:ホイヘンスによるスケッチ)。すなわち火星も自転していることを発見した。 1659年には、オランダのホイヘンスが、大シルチスと呼ばれている三角形状の黒い模様を見つけ、それが約1日の周期で現れることを発見している(右図:ホイヘンスによるスケッチ)。すなわち火星も自転していることを発見した。

イタリアの天文学者カッシーニ(1625〜1712)は白い極冠を発見し、火星までの距離を観測結果から割り出している。

ドイツ出身のウィリアム・ハーシェル(1738〜1822)は自ら製作した大望遠鏡を使って、火星の自転軸が傾いていることを発見し、極冠の大きさの変化から火星にも四季があることを見つけている。

19世紀も後半のこと。1877年は火星最接近の年。アメリカの天文学者ホールによって火星の二つの衛星「フォボス」と「ダイモス」が発見された。さて話はここからがおもしろくなってくる。イタリアの天文学者スキャパレリ(1835〜1910)は、1877年から1886年までミラノの20cm屈折望遠鏡で火星を詳しく観測して、火星図を作りあげた。そこには多くの直線状の模様が描かれている。スキャパレリは、これに溝や水路を意味する「カナリ(canali)」という名前を付けた。これが英語に訳されるときに「運河(canal)」と訳されたため、その後多くの憶測を生む原因を作ってしまった。1869年にスエズ運河が作られたのも手伝って、「火星にも多くの運河があるが、あれはきっと高度な文明を持つ火星人が作ったものにちがいない」という考えが広まっていった。

スキャパレリ(1835〜1910) |

|

スキャパレリが描いた火星図 |

この運河説にとりつかれたひとりの男がいた。名前をパーシバル・ローエル(1855〜1916)。彼は裕福なアメリカのビジネスマンであったが、私財を投じてアメリカアリゾナ州フラグスタッフに私設天文台を作った。そして、火星観測に没頭し、多くの線形模様のある火星図を作り上げた。1894年、ローエルは、「これらの線に見えるものは、運河で、火星の知的生命体によって作られたものである。」と発表した。

ローエル(1855〜1916) |

ローエルが描いた火星図 直線状の運河が縦横に走っている |

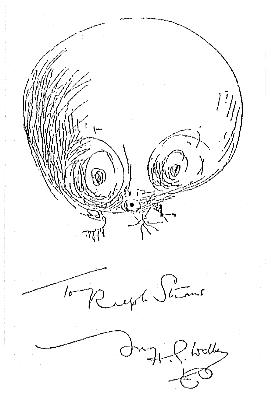

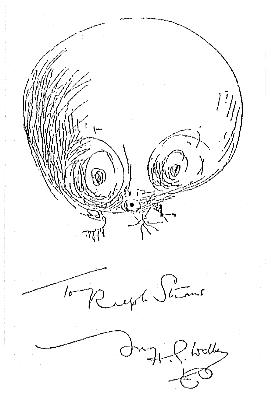

ローエルの運河説に刺激されて多く火星人物語が作られた。最も有名なものは、1898年に発表されたH・G・ウェルズ(1860〜1946)の「宇宙戦争」だろう。タコのような火星人のイメージ(右図:ウェルズ自筆のスケッチ)はこのとき作られたと言える。 ローエルの運河説に刺激されて多く火星人物語が作られた。最も有名なものは、1898年に発表されたH・G・ウェルズ(1860〜1946)の「宇宙戦争」だろう。タコのような火星人のイメージ(右図:ウェルズ自筆のスケッチ)はこのとき作られたと言える。

この話を題材にして、1938年に俳優であり演出家であるオーソン・ウェールズ(1915〜1985)が迫真に迫るラジオドラマを演出し、アメリカに大パニックを引き起こしたという話はよく知られている。

●火星と探査機

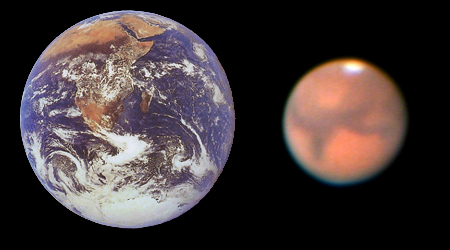

火星は地球の約半分の大きさであるが、薄い大気と堅い大地を持っていることは、地球と似ている。火星の1日の長さは約24時間40分であるが、軌道が地球の外側約1.5倍の距離であるため、1年の長さは687日、2年弱である。

その軌道はややいびつな形をしているため、地球との距離も、約2年2ヶ月ごとに地球に近づいたり遠ざかったりしている。火星探査機は、燃料節約と到達時間の短縮をねらってこの2年2ヶ月周期を計算に入れている。地球にもっとも近づくときは、約5600万km(大接近)、最も遠くへ離れるときは4億km弱であり、約7倍の開きがある。大接近の周期は約15年おきにやってくるが、地球上での観測はこういう自然が与えてくれた時期を逃すとなかなか難しい。通常、望遠鏡で見ても表面の模様は、見づらくてかなりのベテランでも接近時くらいしか観測はできないと思っていい。

火星は地球と同じように自転軸が軌道面に対して約25度(地球は23.5度)傾いているため、四季の変化が見られる。特に極地方にある極冠と呼ばれる部分は、ドライアイスと水の氷からできていると言われ、その大きさが四季に応じて変化するのが観察できる。

時折、砂嵐が火星のかなりの広さを覆ってしまい、表面の模様が隠されてしまうこともある。

いまや火星観測は探査機を直接、火星に送り込んで調べる時代になってきた。火星探査機で最初の成果は、1964年のアメリカのマリナー4号による「月と似たような世界」を目の前に見せてくれたことだ。

火星探査機は、打ち上げ失敗、途中での通信途絶、飛行の失敗、最後の着陸失敗など多くの失敗の連続の歴史であった。1975年のアメリカのバイキング1、2号の火星着陸によって火星表面の生物探査が行なわれたのがひとつのピークと言えるだろう。バイキングの実験では、生命の痕跡を発見することはできなかったが、赤く荒涼とした火星の表面を初めて間近に見せてくれたことは大きな成果と言える。

その後、1997年7月4日のアメリカ独立記念日に、アメリカの火星探査機「マーズ・パスファインダー」が火星に着陸する。衛星コストを下げるためにいろいろなアイデアが盛り込まれていたが、中でも拍手を送りたいのが、着陸時の衝撃を和らげるための工夫だ。着陸時に探査機全体はエアーバッグに包まれて、火星面上をバウンド、転がりながら見事着陸を成功させている。着陸後、エアーバッグがはずされて、指令船としての役目を持った。高分解能カメラなどで、写した火星の写真からは、昔火星には多くの水が存在していて洪水の跡らしきものも見つけられている。さらに、本船から離れて、火星面上を自由自在に動き回る小型探査機「ソジャーナ」が活躍し、さまざまなデータを地球に送り続けたことは記憶に新しい。

パスファインダーに続いて「マーズ・グローバル・サーベイヤー」も1997年9月12日に火星に到着した。火星を周回して詳細な火星図を作ることと、磁場その他の火星環境を調査することを目的に活躍している。これらは、将来、火星で生物調査をしたり資源調査を行なう前段階のフライトと位置付けられている。

今年(2003年)は火星が8月27日に約6万年ぶりに大接近(視直径25.11秒角)するために、、欧州宇宙機関(ESA)は火星探査機「マーズ・エクスプレス」を6月3日未明(日本時間)に打ち上げた。火星上の生命の痕跡を探るのが最大の目的。1998年に打ち上げられた日本初の火星探査機「のぞみ」は12月半ばに火星周回軌道に入り、大気の観測などを始める。またアメリカ航空宇宙局(NASA)も2機の探査機を打ち上げる。まさに火星探査機ラッシュである。

探査機でのさらに詳しい観測とともに、すばる望遠鏡を含めた多くの地上からの観測も、今回(2003年)の火星大接近を目指して準備を進めてきた。このとき、いびつな火星軌道の一番近いところで地球と接近するため、地球からの見かけの大きさは、ほぼ最大級になるからだ。

スキャパレリ Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910)イタリアの天文学者

●Canali(イタリア語ですじという意味)の発見

●火星面経度のゼロ点を「子午線の湾」(Sinus Meridiani)の中央に定める。

●経度を西回り方向にとる。

火星が自転によって、表面の模様が移動していく方向を東とする。

天体望遠鏡(倒立像で見る)では、上が南、下が北、向って右が西、左が東。

●火星模様の名前を、神話に出てくる神々、人物、土地、河川等のラテン名で呼ぶ命名法を採用する。

|

1659年には、オランダのホイヘンスが、大シルチスと呼ばれている三角形状の黒い模様を見つけ、それが約1日の周期で現れることを発見している(右図:ホイヘンスによるスケッチ)。すなわち火星も自転していることを発見した。

1659年には、オランダのホイヘンスが、大シルチスと呼ばれている三角形状の黒い模様を見つけ、それが約1日の周期で現れることを発見している(右図:ホイヘンスによるスケッチ)。すなわち火星も自転していることを発見した。

ローエルの運河説に刺激されて多く火星人物語が作られた。最も有名なものは、1898年に発表されたH・G・ウェルズ(1860〜1946)の「宇宙戦争」だろう。タコのような火星人のイメージ(右図:ウェルズ自筆のスケッチ)はこのとき作られたと言える。

ローエルの運河説に刺激されて多く火星人物語が作られた。最も有名なものは、1898年に発表されたH・G・ウェルズ(1860〜1946)の「宇宙戦争」だろう。タコのような火星人のイメージ(右図:ウェルズ自筆のスケッチ)はこのとき作られたと言える。